これまでの附属学校との連携の成果として以下のものがあります

(新しいものから降順になっています)

4.板垣英一(2005.1),「学びの交流と発信活動を通した地域学習の展開」, 『福井大学教育実践研究』,第26号,155-2165頁. 3 白木一郎(2005.1),「学びの交流を通して働く人々の行為の意味を探る産業学 習」,『福井大学教育実践研究』,第29号,167-175頁. 2 白木一郎・寺尾健夫(2001.1),「構成主義的アプローチに基づく社会科学習 指導の研究」,『福井大学教育実践研究』,第26号,193-212頁. 1 寺尾健夫(2000.7),「子どもの意味構成を促進する討論を」,『教育科学 社会科教育』,No.490,15-17. ※この論文は,附属小学校教諭 河村英則先生(当時)の第4学年社会科授業 単元「すてき発見 沖縄県」を事例にして独自の視点から提案を行ったもの です。 |

■ 附属小学校との連携

附属小学校の社会科担当の先生方とは日常的に連携活動を行っています。

研究会に向けて定期的に授業検討会を行っているのはもちろんのことですが,日常の

授業についても連携を図っています。

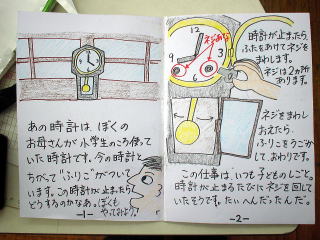

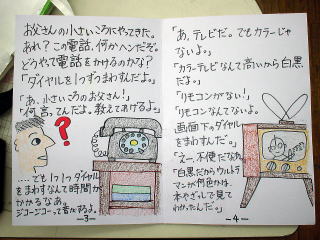

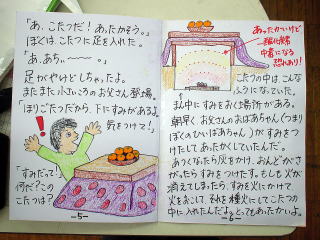

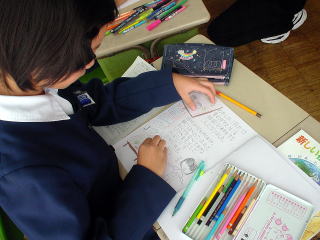

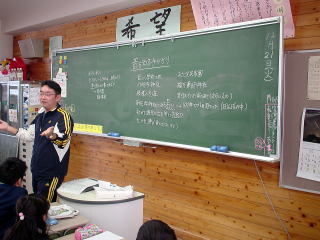

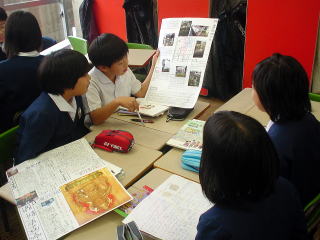

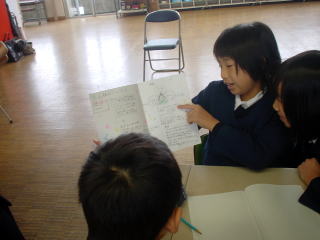

●2005年10月〜2005年1月にかけて,小学校第4学年の社会科単元「今の生活,昔の

生活」の実践を通した共同研究を行いました。この研究は現在,分析とまとめを行ってい

るところです。

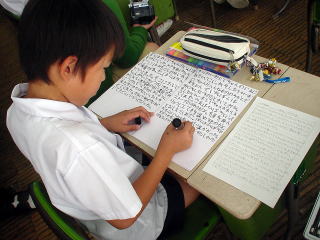

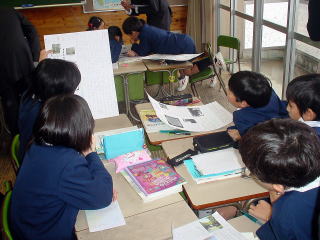

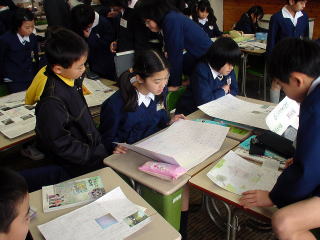

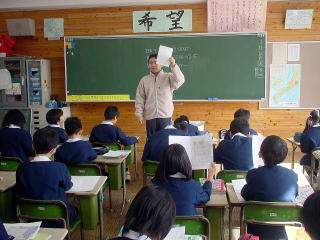

以下は授業のスナップ写真です。この研究授業では,社会系教育コースの3年生と4年生

が授業支援に参加してくれました。

このような形での学生の参加は,先生と学生の双方にメリットがあり,今後も進めていき

たいと考えています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

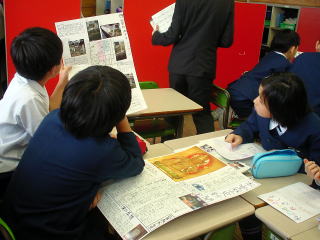

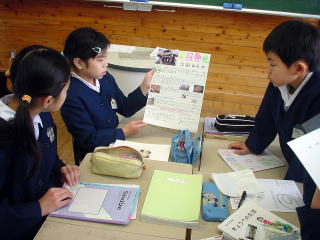

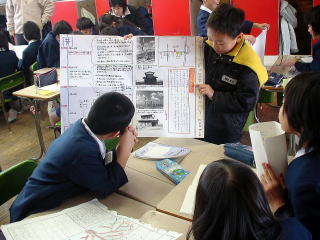

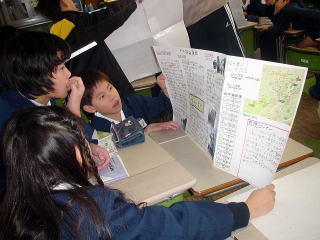

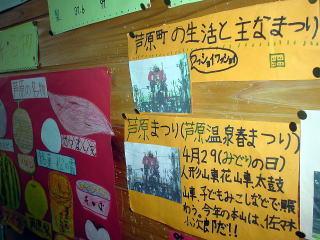

● 2004年3月3日には,板垣英一先生の第4学年の社会科単元「福井県を紹介しよ

う」では,授業展開について連絡を取りながら,大学側からの支援活動を行いまし

た。

単元の最後の学習活動では,小学校4年の児童達が外国からの留学生と県外から

の学生を招待して,発表交流の学習を展開しました。大学の方では,この留学生と

県外の学生を留学生センターなどを通して紹介してもらい,趣旨や活動内容を説明

して協力してもらいました。

この授業研究は,以下の論文にまとめられています。

◆板垣英一(2005.1),「学びの交流と発信活動を通した地域学習の展開」,

『福井大学教育実践研究』,第20号,155-165.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|