![]()

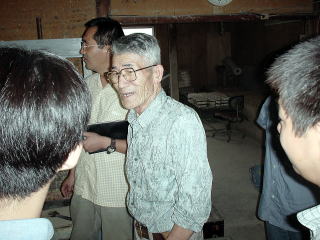

■ 越前焼窯元の教材研究 (藤田重良右衛門さん 2001年9月6日)

福井県宮崎村平等にお住まいの越前焼きの陶工,藤田重良右衛門さんの窯を見学し,越前

焼きの歴史,技法,現状について学びました。

重良右衛門さんは古越前の技法の数少ない伝承者です。作家の司馬遼太郎氏の著作『街道

を行く18 越前の諸道』の中では,「重良右衛門さん」の項をたてて紹介されています。

古越前の技法とはどの様なものでしょうか。司馬遼太郎氏の著作では次のように記述され

ています。

「この古越前の生き残りの人は,上代の常滑がそうであったように,轆轤(ろくろ)を使わ

ないのである。三和土(みたき)の上に,動かぬ木の台を据え,その上に土を置く。やがて

大型のにしき蛇ほどにまるくながくした粘土を,自分に捲きつけるようにして,自分がいわ

ば轆轤になり,形成(つくる)べき器物のまわりをしなしなとまわって,壺なら壺に形成し

てしまうのである。

『舞踊のようにうつくしい動作です』

と,草月陶房の勅使河原宏氏もいわれた。館長(引用者注−福井県陶芸館)の渡部智氏

も,とてもその動作は口では表現できない,といわれる。

この技法を,『輪積み』という。」

(司馬遼太郎,『越前の諸道』(朝日文芸文庫),朝日新聞社,1987,248−249頁。)

見学のとき,重良右衛門さんはその技法の一部を実際にやって見せて下さいました(下の

写真の2段目と3段目を参照)。

|

|

|

|

|

|

|

|